「手話」という言語をめぐる社会言語学的諸課題(後編)

講演者:群馬大学教授 金澤貴之さん

日本翻訳連盟主催の2023年翻訳祭から選りすぐった講演の抄録をお届けします。今回の群馬大学教授・金澤貴之さんの「『手話』という言語をめぐる社会言語学的諸課題」後編では、視覚言語である手話などから生まれるさまざまなろう文化、「ろう」という言葉を巡る考察、福祉的な「通訳」と言語通訳、遠隔通信技術による手話通訳、手話通訳者養成の課題などについてお話いただきます。

●ろう文化のいろいろ

言語が違えば文化も違います。これは言語学を学ばれている方なら、当たり前の常識だと思います。手話も日本語と異なる統語構造であり、異なる言語であるならば、それを母語とするろう者は日本語話者とは違う文化を持っているのではないかという指摘になるわけです。それが「ろう文化」といわれるものです。

①聞こえないことからくる独特のやり方

たとえば、聞こえないことからくる独特のやり方です。たとえば注意喚起は、手で呼んだり、近くだと肩をぽんぽんと叩くという方法があります。それは聞こえる人たちもできるじゃないかと思うかもしれませんが、けっこうそのやり方が複雑だったりします。聞こえる人が真似しようとして肩を触わろうとすると、弱すぎてちょっと気色悪いとか、ある程度の強さが要りますが強すぎたら怒られていると感じるので、程よい強さが必要です。

②手話(視覚言語)を用いるゆえの独特のやり方

あるいは、上座はどこかというと、音声日本語の世界だと一番奥まったところ、奥の奥って感じじゃないですか。でも手話の場合だと一番見やすいところです。入口から人が入ってくるのも見えて、全体が見渡せるような奥の真ん中、そこに偉い人が座る。「どうぞこちらへ」と言われる場所がそこという感じになります。

また、目線をそらす行為は、しゃべっていて、ふと全然違う方を見ると、そこに何かがあるかのような意思表示になるので、人がしゃべっているのに目線そらす行為を特に意味がないのにやるとけっこう不快なわけです。失礼なやつだと感じたりする。

それから、手話の伝達方法には、リフレクションとカスケードというものがあります。リフレクションは視野が大事になります。音声言語と違って視覚言語なので、視野で情報を得るわけです。

たとえば話し手が、自分の前と後ろにいて、最初に前にいる人が話しているとします。そして話し手が、前にいる人から自分の後ろにいる人が交代したとしましょう。音声言語の場合、話者交代は後ろの人が発言をすることによって、話者が変わったことに気づくわけです。ところが手話の場合だと、見えていないのに、後ろの人がしゃべり始めたことがわかって後ろをふり向くことができる。

なぜそれができるのかというと、今まで見ていた前でしゃべっていた人が一瞬目を動かして、「次、何?」みたいな感じで聞き手側に回ることを察知して、みんなが次に話している人の方を向くということになります。

ただこれは、手話を習得していく過程で、私自身を振り返っても一番難しく苦手でした。手話で言っていることが大体わかるようになっても、みんな向こうを向き始めたのに自分だけ気づかず、「なんで急に黙ったんだろう」みたいな感じで、そのリフレクションに気づけないことがけっこうありました。

カスケードは結論的にいうと、ろう者が「はい、こっち向いて」というふうに自分の方に注意喚起をする時に、一人一人個別に全員に注意喚起をしなくてもいいということです。「はい、こっち」とやって、そちらを見ていない人がいた時に、見ている人が教えてあげることが暗黙のルールになっているということです。

だから、こちらを見ていない人に対して「おーい」と呼びかける時に、その隣にいる人にわざわざ言う必要はないんです。「あの人を呼んで」という言い方をしなくても、呼びたい人の方を向いて「おいおい」とやると、近くにいる人が「呼んでいるぞ」と教えてくれる。そういうことが暗黙のルールとしてなされているので、何人も人がいるような場でも、「はい、こっち向いて」とやるだけでいいわけです。

③よりストレートな表現

それから、よりストレートな表現をする。これはまさに手話という言語がそうさせているということが大きいと思います。英語と日本語で言うと、日本語は結論が最後に来るから最後まで聞かないとわからないし、結論すらなくて話が終わってしまう場合もあります。でも英語だと結論が先に来ます。

手話の場合も、テーマや言いたい話はこれですと先に言います。言語構造がそういう組み立てになっているので、結論を先に言わずに話が進むと、けっこうイライラしてきて「何が言いたいんだ」とろう者に言われます。特に日本人の遠回しな言い方が残ったまま、それが手話になってしまうと、「手話はわかるけど言いたい意味がわからない」と言われたりします。

④芸術として昇華されたもの

それから、芸術になったものがあります。たとえば手話ポエムといわれるもの。これは歌に手話つける手話コーラスとは別物で、手話のみで表して音声を一切使いません。そういう手話ポエムや、ろう者が行う演劇、手話文学、デフジョークなど、ろう者がろう者コミュニティの中で作り上げていくさまざまな芸術のことです。

聞こえる人が手話を使って何かやってみました、といったものではなく、聞こえない人が作っていくものです。

ろう文化は他にもいろいろありますが、ざっくりこんな感じのものがたとえばありますよというところです。

●「難聴」「ろう」という言葉にみるろう文化

次に、「難聴」「ろう」という言葉にみるろう文化についてお話します。

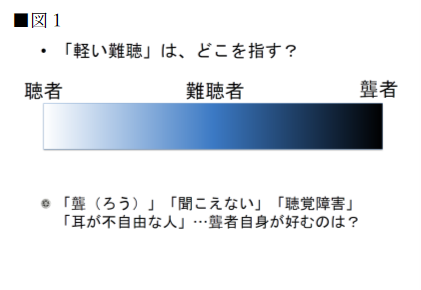

皆さん、「軽い難聴」とは、どこを指しますか。「彼はちょっと軽い難聴があって」と言った時に図1のどちら側ですか、という話です。

皆さんが聞こえる人であるならば、「軽い難聴ってどちら側ですか」と言った時に、図1の左側、聴者に近い側ではないでしょうか。つまり難聴者が真ん中のグラデーションであったとして、軽い難聴というのは聞こえる人側の方を指す。それこそ、当たり前と思うかもしれません。

ところが、その当たり前というのがろう者の場合は逆で、「あいつはちょっと難聴だけどまあまあ大丈夫」と言われると、ろう者側に近い側になる。「あの人の難聴けっこうひどい」という話になると逆に聴者側になります。

どういうことかと言うと、聴力が軽いか重いかという話をしているのではなくて、難聴とは、つまり、ろう者文化からは少し違和感のある存在だということです。補聴器を使って音を頼っていることもその1つにはなりますけれども、それだけではないです。

いろいろな形で、ろう者にとっての自然な振る舞い方からちょっと外れる、外れるけれどもあんまり気にならないというぐらいが「軽い難聴」ということです。「聞こえる人を目指しています、自分も聞こえる人の一員です」と思って、「ろう者なんかくそくらえ」と思っているなんて話になると、かなり重い難聴ということもあります。「難聴がひどすぎてちょっと付き合いきれない」という感じになります。

もうひとつ、「ろう」という言葉についてです。日本語には「ろう」とか「聞こえない」とか、「聴覚障害」とか「耳が不自由な人」などいろいろな言い方があります。なんとなくですが、聞こえる人は「ろう」という言葉を言うことにちょっと抵抗があったりします。

ですが、ろう者は自分のことを「ろう」というのが好きです。たとえてみれば、私は日本人で、日本語ネイティブで、英語は全然得意じゃありませんが、「英語苦手話者」とか言われると、なんかちょっとひどいなって感じがしますよね。「いや、確かに苦手だけどさ、『英語苦手な金澤先生』とか、そこまで露骨に言わなくても」って気になりますよね。

「日本語ネイティブの」「日本人の」とか「日本語話者の」と言われれば、はるかにしっくりきますよね。というように、ろう者は「ろう」と言われるのをけっこう好みます。

聴覚障害者全般がそう思うという意味ではないです。聴覚に障害のある人もいろいろいます。その中で、いわゆるろう者というのは、自らを「ろう」と言いたいし、その方が自然だという人たちであるということですね。

●聴覚障害がもたらす困難さ

次に、これもやはり触れていかなければいけないと私が思っているのは、聴覚障害がもたらす困難さについてです。手話やろう文化の話をする時に、聴覚障害や聴覚に障害があるという話はあまりみんなしませんよね。聴覚障害があるから手話話者は生まれるということも一つの事実だと思うので、聴覚に障害があるというのは、それなりに意味を持っていると私は思っています。

ではどういう困難さがあるかというと、聞こえないために話がわからないというのはもちろんあります。でもそれだけではありません。

音声言語の獲得自体が難しいので、発音も苦手だし、書き言葉も不得手です。「聞こえないんですね。じゃあ筆談で書けばわかるんですね」と思う人が多いと思いますが、そうではなくて、音声言語の習得そのものが難しいわけです。

日本人が英語を習得しようとする時に、頑張れば身につけられるという目標が立てられるし、うまく身につかなかった時には、習得の仕方や学び方が悪いのではないかと考えることもできる。でも、ろう者にとっては、音声日本語は努力すれば身につくようなものではないということです。ここが大きく違うことです。

また、情報は耳から伝わるので、社会常識に通じることも難しい。本などで補えるような一般的なより広い常識は努力すれば補えるとしても、ローカルな常識というのがあって、誰もわざわざ言わなくてもみんな知っていると思っているような話、これがなかなか難しいです。

誰かの悪口とか陰口とか、いわゆる恋バナとか、誰と誰が付き合ってとか、特に別れてというのはめんどくさい。「私、昨日、〇〇さんと別れました」とわざわざ宣言する人はいないですよね。「今なんて言ったの」と聞かれて、わざわざ大きい声で言ったり、筆談で「別れました」とか書いたりあまりしないですよね。あるいは人の噂話などもはっきり言いたがらないので、こういうものはろう者に伝わりません。

そして集団の中から孤立してしまうことで、メンタルヘルスの問題を引き起こすこともあります。特に、インクルーシブ教育でこういう問題がものすごく生まれます。

そして、手話言語・ろう文化という異なる文化背景もあるので、日本語や日本文化特有の言い回しが苦手ということもあります。

こんなふうに、単に「聞こえない」「話がわかりません」というだけではない、いろいろな困難さが多層的に折り重なっていく感じです。だから私が聴覚障害の子どもや大学生の面談をして相談に乗る時に、この困難さのどこにつまずいているのかというところに注目する必要があるということでもあります。

そして、通訳があれば解決するわけではないという福祉的な支援の視点がどうしても必要です。中には音声日本語は苦手だけど、書き言葉、書記日本語は大丈夫で、社会常識もけっこう身につけていて、自分の力で自分のことはやるから「福祉的支援はいらないので、言語通訳をちゃんとやってください」という人もいます。その逆に日本語が苦手で、書いてあるものもよくわからないし、それを手話で表されても言っている意味がつかめないというろう者もいます。

その時に、まさに福祉の対人援助の観点で、通訳プラスアルファの要素で支援に応じるということがこれまでも脈々とあったし、今後もそれがなくなるわけではない。それも一つ大事なポイントかなと思います。

そして、手話を法律で規定していこうという動きが世界中にあるし、日本もそうした動きがあります。手話が一つの言語であるということを、日本なら日本で公用語として認めてくださいという話をすると、「それ以外の少数言語はどうなるの」という話も出てきます。

外国の手話の法制化の様子を見ていても、あらゆる少数言語についての話と同様だということではなく、やはり聴覚障害ゆえに手話の言語権を保障しなければならない。いわば「障害」を時には戦略的にキーワードにしていくことが、今後手話をめぐっては、なされているという気がします。