ISO規格の最新動向

ISO/TC 37/SC 5高松総会参加報告

- ISO/TC 37の概要と翻訳部会(WG 1)報告

- 通訳部会(WG 2)と通訳機器(WG 3)の規格について

- WG1の技術仕様書(TS)、WG12の翻訳基調文書の標準化、通訳翻訳に関する用語調整グループ(TCG)の開発状況について

1. ISO/TC 37の概要と翻訳部会(WG 1)報告

はじめに

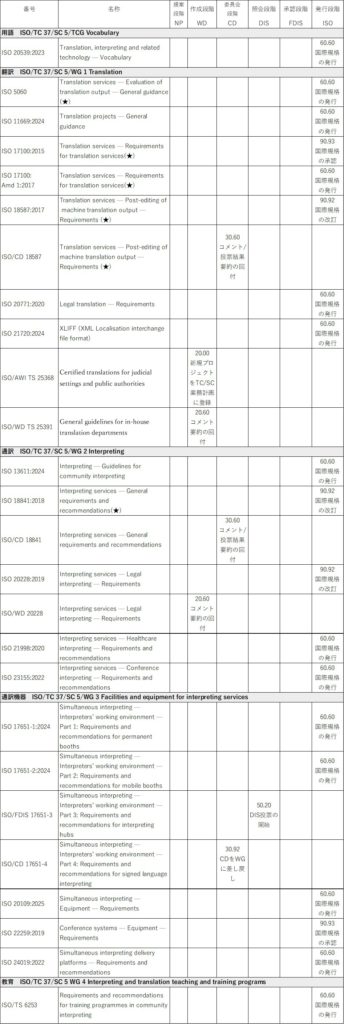

日本翻訳連盟(JTF)では、組織委員会の下部組織として「JTF内ISO検討委員会」を設けています。2012年以来、ISO(国際標準化機構)の「言語と用語」(Language and terminology)に関する専門委員会(Technical Committee: TC)である、TC 37の標準規格策定活動に携わっています。

TC 37に翻訳と通訳(Translation, interpreting and related technology)を扱う分科委員会であるSC 5が設置されてから13年目を迎えました。日本翻訳連盟は、規格に関する議論において業界団体としての意見を発信するため、毎年開催される国際会議(総会)にSC5の設立時から継続して参加しています。

2024年にはブリュッセルでSC 2とSC 5(以下、ISO/TC 37の概要を参照)に限定されて総会が開催されましたが、今回は日本がホストとなり、TC 37全体の総会として香川県高松市で開催されました。日本がホスト国となったのは、2015年に島根県松江市で実施されて以来になります。

日本がホストということもあり、懇親会では人形浄瑠璃が披露されるなど、各国のエキスパートに日本文化に触れていただく良い機会となったと思います。エクスカーションでは、屋島、丸亀城といった観光名所訪問のほか、丸亀うちわを作成したり、うどんを製作したりといった体験型の企画も催されました。

屋島から高松市を見下ろした景色

総会では、ISO 17100、ISO 18587、ISO 20539、ISO 20228、 ISO 24019、ISO 17651-4などの規格が議論されましたが、今回はその中でもJTF会員の皆様方に影響する可能性がある規格について報告します。

ISO/TC 37 の概要

ISO/TC 37 は ISO のなかで「言語及び専門用語」(Language and terminology)を対象とする専門委員会であり、その下に次の 5 つの分科委員会(SC)が設置されています。

ISO/TC 37/SC 1(一般原則と手法:Principles and methods)

ISO/TC 37/SC 2(用語ワークフローと言語コード:Terminology workflow and language coding)

ISO/TC 37/SC 3(用語資源の管理:Management of terminology resources)

ISO/TC 37/SC 4(言語資源管理:Language resource management)

ISO/TC 37/SC 5(翻訳、通訳及び関連技術:Translation, interpreting and related technology)

このうち通訳翻訳業界が直接関係するのは ISO/TC 37/SC 5 になりますが、さらにその中に SC5 全体の用語を統一する WG (Terminology coordination group :TCG)、翻訳(WG 1)、通訳(WG 2)、通訳機器(WG 3)、教育(WG 4)を専門とするワーキンググループが設けられています。

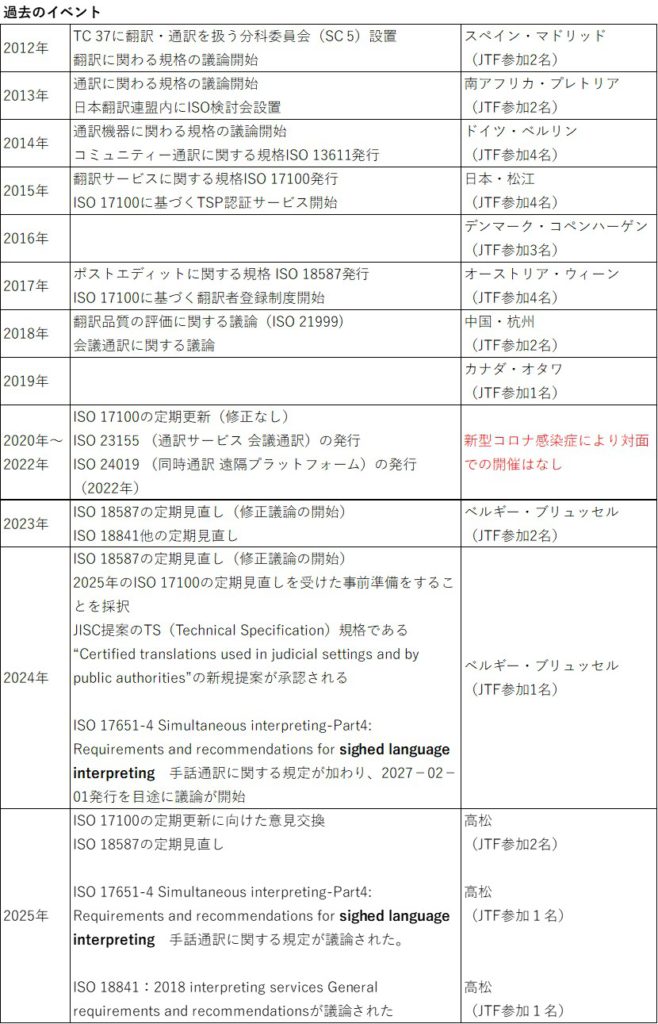

ISO TC 37/SC 5 が管理する国際規格およびプロジェクト(2025.7.9 現在)

この表は2025年7月にISOのウェブサイトで公開されていた情報をもとにJTF内ISO検討委員会の責任において作成したものです。審議の進行にともない最新の状況が表の記載内容から変更される可能性がある点にご注意ください。

最新の情報は次の URL から確認できます。https://www.iso.org/committee/654486.html

(★)が付いたものは JTF 内 ISO 検討委員会で検討対象にしている規格です。

翻訳部会(WG 1)の議論

総会は今年も原則ハイブリッド開催でしたが、やはり現地で対面参加しているメンバーが議論を主導していた印象があります。今年の翻訳部会では、ISO 18587 の改訂議論と、2025年に定期見直しの対象となる ISO 17100 に関して議論が行われました。また、JTF としては対象には含めておりませんが、新たに日本が提案した ISO/WD TS 25391「Generalguidelines for in-house translation departments」についても議論が行われました。本規格については、京都外国語大学の佐藤晶子教授に別途ご報告をお願いしておりますので、ご参照ください。

ISO 17100 の改訂に対するタスクフォースの調査

ポストエディットプロセスの国際標準である ISO 18587 と翻訳プロセスの国際標準 ISO 17100 は、対象範囲やプロセスには共通する部分が多く、用語やプロセスも意図的に統一する方向で規格文書の策定が行われています。それでも両規格を統合するとなると、各国からの反対意見も見込まれることから、その影響や可否を検討しながら方向性について時間をかけて固める必要があります。そのため、本事案について各国から意見を取りまとめて調査および分析を行うためのタスクフォースを組織することが前回のブリュッセル総会で決議されていました。

調査は、各国のエキスパートを対象にしたアンケート形式で実施され、全 15 問で構成されております。その中には、ISO 17100 の内容に対する質問やポストエディットの統合に対する質問も含まれていました。今回の高松総会では、その分析結果が共有されましたが、中には大変興味深い回答もありました。たとえば、ISO 17100 の認定を受けている TranslationService Provider (TSP) のうち、約 70%が規格の有用性を認めていますが、約 85%が今回の定期見直しでの改訂を望んでいました。

最初に規格が発行されてから機械翻訳の精度が大幅に向上しており、大規模言語モデル(LLM)の登場も相まって、機械翻訳の出力を後編集(ポストエディット)する機会が増えていることが背景にあると思われます。実際、今回のアンケートでは約 70%の TSP が ISO17100 にポストエディットを含めるべきだと回答していました。また、資格や要件については多くのエキスパートが修正の必要性を認めていないことから、今後の規格改訂議論は、翻訳とポストエディットのプロセス統合に焦点があてられることが予測されます。

タスクフォースメンバーが公表した内容を受けて、WG 1 では ISO 17100 の定期見直しを正式に開始することが決議されました。第一回の会議は、9 月に実施されることが決まりました。

ISO 18587 改訂のポイント

次に、「ポストエディット(PE)」に関する国際標準規格 ISO 18587:2017 の改訂について情報を共有したいと思います。

統合される見込みの規格を並行して議論する必要があるのかという点について、疑問をお持ちになる方が多いかと思いますが、国際標準規格は発行までに通常 3 年間議論を行います。仮に ISO 17100 と ISO 18587 が統合されたとしても、新しい規格の発行は早くとも2028 年になります。その間は依然として ISO 17100 と ISO 18587 がそれぞれ国際標準規格として役割を果たすことになります。

また、ISO/CD 18587 は順調に進めば 2026 年度に改訂版が発行されますが、それまでは現行の ISO 18587: 2017 が現行版として役割を果たします。2026 年から 2028 年までの間、規格の内容が古いままでは業界のデメリットにつながるため、改訂議論は必要になるということです。ただし、統合を意識した改訂になることは間違いありません。

ISO 18587 の改訂については、高松総会の前にある一つの大きな決定がなされました。すでに述べた通り、ChatGPT を代表とした大規模言語モデル(Large Language Model: LLM)の出力結果を活用したポストエディットについても規格の対象とする需要が出ていましたが、ISO 18587: 2017 は、対象とする機械翻訳(MT)が不明瞭でした。SMT も NMT も、LLM もポストエディットの対象になるはずですし、ルールベースの機械翻訳技術(RBMT)も対象となるはずです。昨年の総会では、こうした機械翻訳技術をまとめて Non-humantranslation という用語として定義する方向性は決まっていましたが、規格の範囲(Scope)には含められてはいませんでした。なぜなら、規格の範囲の変更には、各国の賛同を得る必要があったためです。

こうした背景から 2025 年 5 月に正式に ISO/CD 18587 の対象範囲に、MT を Non-human translation と変更することについて各国の投票が実施され、賛成多数で対象範囲の変更が認められました。

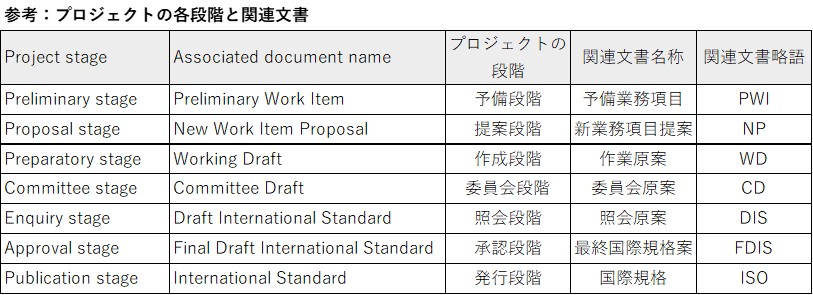

今後の見通し

今 回策定し ている 規格文 書案は、Committee Draft (CD)であ るため、今後はDraft International Standard (DIS)、Final Draft International Standard (FDIS)などの段階を経る必要があります。各ステージで各国のエキスパートによる投票が行われるため、まだまだ紆余曲折があることが予測されますが、現時点では議論のポイントが大きく変化することはないように思います。

また、ISO 17100の改訂も正式に開始されることになりましたので、ISO 18587 との統合を視野に入れた議論が別途開始されると思います。今後も、JTF内ISO検討委員会の委員の皆様と規格案の情報を共有しながら、ご意見を賜り、各ステージでの投票方針を決定してまいります。日本の翻訳業界にとってもわかりやすく、有益な国際標準規格になるよう、努めてまいります。

報告者

株式会社川村インターナショナル

代表取締役

森口 功造

アジア太平洋機械翻訳協会副会長。品質管理担当として(株)川村インターナショナルに入社後、翻訳、プロジェクトマネジメントなどの制作全般業務を経験。2020年6月から同社代表取締役社長に就任。ISOの規格策定にはJTFのISO検討委員会発足時から参加している。TC 37/SC 5 国内委員。