日本語の接続詞の考え方・使い方(後編)

講演者:国立国語研究所教授 石黒圭さん

日本翻訳連盟主催の2024年翻訳祭から、国立国語研究所教授の石黒圭さんの「日本語の接続詞の考え方と使い方」の講演を抄録編集してお届けします。今回の後編では「接続詞の使い方」について解説します。

●講演の趣旨の確認

前編の内容を確認しておきますと下記の本講演の趣旨の通り、接続詞の考え方を、定義、歴史、種類の流れでお話してきました。ここから話は後半に移りまして、具体的な接続詞の使い方について論じていきたいと思います。ここでも下記の通り、「ジャンル」「効果」、それから皆様とも関係が深い「翻訳」の3つの観点から順に見てまいります。

4.接続詞とジャンル

●ニュースの接続詞

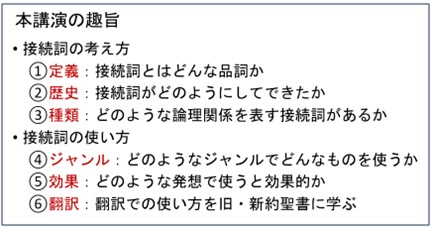

まず、ジャンルですが、NHKニュースと朝日新聞の比較から、ニュースの接続詞について見ていきましょう。ニュースや新聞といったマスメディアの速報性のあるジャンルに関する接続詞の説明になります。特にニュースの場合は、「こ」の接続詞が多く、新聞の場合は「そ」の接続詞が多いという傾向があります。

上の表は、私自身の研究の中でNHKニュースと朝日新聞の同じ内容を扱った記事を比較して見ていったものです。ニュースでは「こ」を使う「これに対し」「これを受け」「こうした中」などが多く、唯一「それによりますと」だけが「そ」の接続詞です。

このように接続詞には、「これに対し」「これを受け」「こうした中」「これについて」「これに関連し」といった言葉を聞いた時に、「あ、ニュースだ」とイメージできるというジャンル特性というか、ジャンルの偏りがあります。

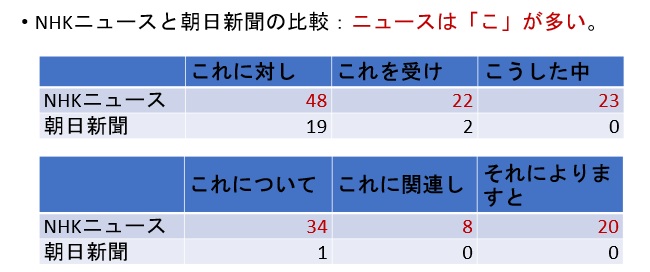

下は、NHK WEBから取った例文です。

接続詞がどういうところに出てくるかを見てみますと、第二段落のあと、第三段落の頭のところで、「来た!」って感じですね。つまり、国と上脇教授との対立関係が、「これに対し」という接続詞で表されているわけです。これはニュースに特有の接続詞ということになるでしょう。

次は、NHK WEBの日経平均株価のニュースです。

「12日の東京株式市場は、アメリカでハイテク関連の株価が大幅に下落したことや、急速な円高を受けて、売り注文が膨らみ……」と続き、結局円高になったという先行文脈として示された内容を、「これを受けて」という接続詞で繋げて進んでいくわけです。

先ほど新聞は「そ」の接続詞が多く、ニュースは「こ」の接続詞が多いという話をしました。新聞ですと事件や出来事が起きたタイミングから読者がご覧になるまでには、どうしてもタイムラグ、時間差が存在するわけですが、ニュースの場合は、そのタイムラグが非常に短いという特徴があります。そのことから考えても、今その場で起こっているという臨場感を出すために、「こ」が多く使われていると思われます。

もう一つ、例を見てみます。

ウクライナ情勢をめぐるアメリカとロシアの会談のことがニュースとして語られています。ウクライナ東部で非常に激しい戦闘が続いている。そして多くの死者あるいはけが人が出たと発表された。そういう状況であるということを「こうした中」という接続詞で示し、何が行われたかを述べています。

「こうした中」は、なかなか便利な接続詞で、ニュースの中で非常によく使われます。次は、北朝鮮関連のニュースです。

これもまた、先行文脈を受けて、北朝鮮がどう対応したのかということがわかるような接続詞の使い方になっています。

●社会科学の接続詞

もう一つ、ジャンルについてご紹介しておきたいと思います。具体的には専門性の高い社会科学の文章における接続詞です。

上の表は、一橋大学の各学部(商学、経済学、国際政治学、法学、社会学)の先生方に1年次に学ぶ際の入門書を推薦していただき、それらの本の全文をまとめたものをデータベースにして、そこにどんな接続詞が出てくるのかを調べたものです。

総合結果を見てみると、「しかし」が一番多い。これはどんなデータベースを調べても、だいたい「しかし」がトップに来ます。次が「また」で、「たとえば」「したがって」「そして」と来て、「さらに」「すなわち」「つまり」「このように」「ただし」の順になっています。

トップ5ぐらいまでは想像がつきそうなものですね。「さらに」とか「すなわち」「つまり」というものもわかります。「ただし」というのはちょっと予測がつきにくい気もしますが、このようなものがよく使われる接続詞トップ10になります。

一方で、商学、経済学、国際関係学、法学、社会学など、学部や分野によって使われる接続詞が違ってきます。商学は、マーケティングなどがあり、ケーススタディ、事例研究が非常に多い分野で、そのために「たとえば」を好みます。経済学は、非常に理論的な学問なので、「したがって」を好みます。

国際政治学では、4番目に「だが」があり、「しかし」と「だが」が使い分けされています。非常に面白いことに、経済学と法学には「しかし」ばかりで「だが」はほとんど出てきません。ところが、国際政治学と社会学では「だが」がよく出てきます。

つまり、理論的な学問は「だが」を嫌い、現実や歴史などを扱うものは「だが」が多いという特徴があります。

法学もやはり理詰めの学問で、「ここが抜けている、ここが説明不足、こういう例外があるだろう」といった突っ込みを避ける傾向があり、4番目の「なお」、6番目の付け足しの意味での「もっとも」、10番目の「ただし」のような補足型の接続詞が多いのが特徴です。さらには社会学ですと、「そして」が多いという特徴があります。

下は、商学の分野で、具体例を「たとえば」で示して話をわかりやすくする例です。

「予約販売とは、顧客から商品の引渡前に代金を受け取り、その後で商品の引渡を行う販売形態である。たとえば」ということで、「JRは通勤通学の定期券を発行し」のような定期券の例を出すことによって、予約販売の内容をわかりやすく示しています。

次は経済学が好む「したがって」の例です。

経済活動だけを数値化すると問題が生じる。人間の生活、社会生活の豊かさというものまで考慮しないといけない、という文脈の中で、「したがって」が扱われているということになるでしょう。

次は、国際政治学の「だが」です。

この例は政治の話で、かつての中曽根内閣の派閥の話と外交についての話が対照的に描かれています。このような対比性の強いもの、あるいは先行文脈と後続文脈で食い違いがあるような展開、この両面性を描くときに、「だが」が好まれています。このように国際政治学のような現実を扱う分野において「だが」がよく使われるということになるでしょう。

次は先ほど申し上げたように、法学では補足型の接続詞が非常によく使われているという例になります。

「なお、八月革命説にはもう一つ……」、あるいは、「ただし、民法の規定・制定のすべてが……」、それから、「もっとも、この論点の順序は……」というように、抜けているところがあるのではないかという突っ込みを避けるために、必ず述べた後に付け足し的に、それまで述べてきたところの欠けているところ、抜けている部分を埋めていくのが法学的な論理の進め方です。「なお」「ただし」「もっとも」といった補足の接続詞がよく使われるのが法学の特徴です。

さらに、下は社会学の例です。

ここで使われている「そして」というのはダメ押し的な感じがしますね。「この『構造性の二重性』という考え方を中心に据える社会理論のことを『構造化の理論』と呼んだのである」と続いて、「そして、……のである」というところで帰着点を示しています。

英語の「and」と日本語の「そして」が同じだと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、実はかなり違います。英語の「and」に近いのは、むしろ「また」でしょうか。「そして」は、たとえば「第1に、第2に、そして第3に」のように最後に挙げる重要なものに対して使われる傾向があります。翻訳ですと、たとえばアガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』みたいなものが思い浮かぶでしょうか。