北陸の技術を世界に伝える(後編)

講演者:株式会社IPアドバイザリー代表取締役 宮崎幸奈さん

日本翻訳連盟主催の2024年翻訳祭から選りすぐった講演の抄録をお届けします。今回は、株式会社IPアドバイザリー代表取締役、宮崎幸奈さんの「北陸の技術を世界に伝える」後編です。後編は、石川県の産業の特徴と歴史、企業の海外進出状況、海外進出のための工夫、特許を活かす取り組みなどについてお話いただきます。

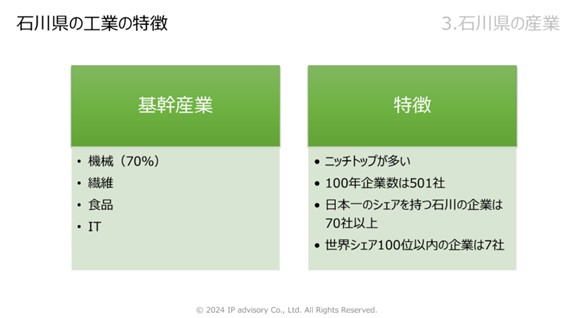

●ニッチトップ企業が多い石川県

後半はまず、石川県の産業についてご説明したいと思います。

石川県の産業の特徴としては、大きく分けて下図のように、ニッチトップ技術と伝統工芸技術の2つがあります。

上写真の左の装置は繊維を織る機械です。ご存知の方もいるかもしれませんが、今は織るときには針で糸を通すのではなくて、水や空気のジェットで糸を通して製作していくという高度なことになっていて、これがその一つです。もう一つは、右の写真のような金箔などをはじめとした伝統工芸技術が特徴です。

数字を挙げて言いますと、石川県の基幹産業は、機械が70%で、その他に繊維、食品、ITなどがあります。そして、石川県はニッチトップが多いのが特徴です。

ニッチトップでもいろいろな要件あるんですけど、100年以上続いている会社がなんと501社あります。日本一のシェアを獲得している会社とか、中には世界で7位を獲得している会社もあります。それだけ昔からモノづくりが栄えていました。

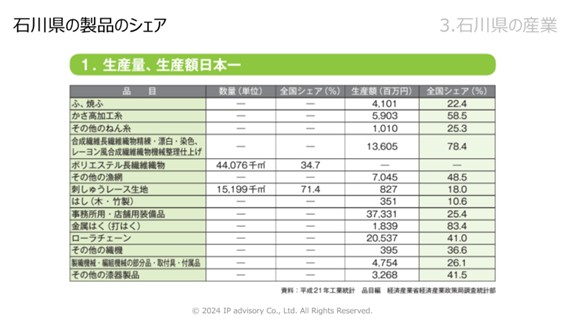

下の表が製品の売上高ランキング(生産量、生産額日本一)です。

石川県は観光や文化、食などのイメージが強いかもしれませんが、金額で見ると工業が強いことがわかります。

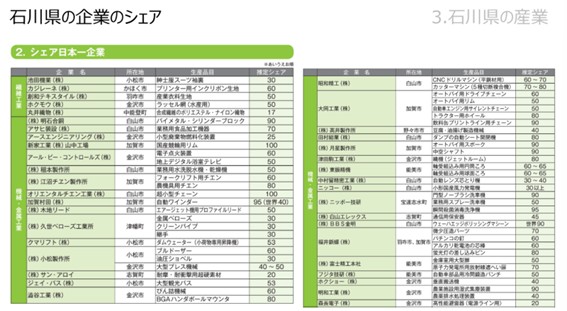

それから次の表が企業ランキング(シェア日本一企業)です。

すごいなと思うのは、世界シェアや日本シェアをとっている企業の会社概要を見ると、従業員が50人程度。なのに、世界に行くんですね。

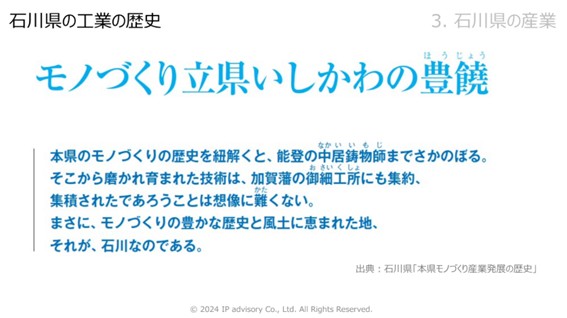

●石川県の工業の歴史

ここから石川県の工業の歴史について少しご紹介します。下の図は県が作った資料をそのまま抜き出したものですが、「モノづくり立県いしかわの豊穣」という、すごくいいことが書いてあるんですね。

能登に中居という場所があります。そこの鋳物師というのは、鋳造でモノをつくるエンジニアです。それが石川県のモノづくりの発祥と言っています。加賀藩の御細工所というのは、前田利家が「みんなでモノづくりしよう」と言ってつくった場所です。

私は、この文章を最初に読んだとき、涙が出ました。だから、今の石川県がここまで発展してきたんだということがよくわかって、この文章をつくった人に会いたいくらいですけれど、まだ会えていません。

鋳物の中居地区は現在の穴水市にあります。穴水市は、先の地震でかなり倒壊のあったところです。上図にある写真左の大釜は文化財の一つで、こんな大きな型で鋳造していたようですね。

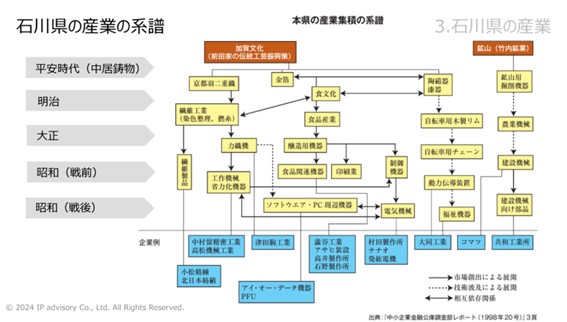

次は石川県の産業の系譜です。

上図の水色部分にはメジャーな企業が書いてあります。それぞれの企業をさかのぼると、先ほど申し上げた前田藩の前田利家が「モノづくりしよう」と言ったところが発端になっているパートと、鉱山(竹内鉱業)発掘が発端のところ、主にこの2つのところから発展してきたわけです。

前田利家は文化も奨励したので、金箔工芸や食品も最初はあったんですね。ところが、途中からそれらを作る機械をつくろうというふうになってきました。そこから繊維の機械をつくる津田駒工業とか、食品から下ってきてお酒のボトリング会社の澁谷工業などが誕生しました。最近出てきたIT系のアイ・オー・データ機器は、元はといえば繊維の織機を走らせるための制御をするソフトウエアを受注していた会社です。そのように全部繋がっているんですね。

●石川県の伝統工芸技術

次に工芸技術についてお話します。石川県にはなんと36種類の工芸技術があります。

これを全部一度に見られる博物館が兼六園の麓にあります。もし兼六園に行かれることがありましたら、この博物館にもぜひ足を運んでみてください。

●石川県の企業の海外進出

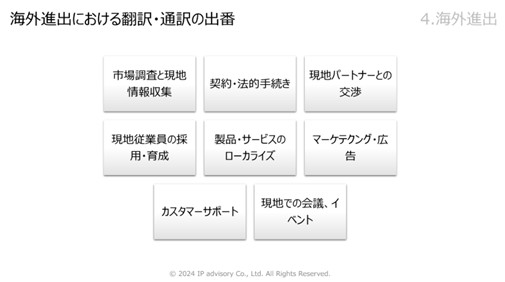

ここからは、海外進出するときに、翻訳や通訳に関わる人たちがどのように寄与するのかというお話をしたいと思います。

まず海外進出における翻訳、通訳の出番ですが、当たり前なんですけど、言葉が違うところに行くと下図のように必ずいろいろな場面で、翻訳者や通訳者が関与することになります。

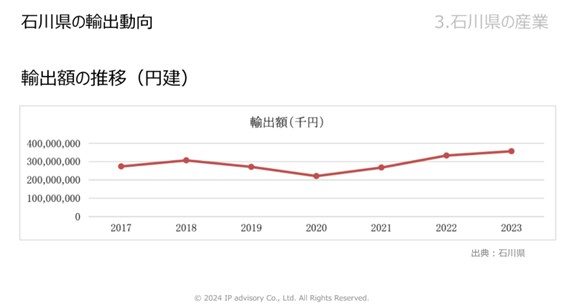

石川県の輸出額は微増傾向にあって、下のグラフのように一応増えている感じですね。

インバウンドの関係もあると思いますが、金額を押し上げているのはやはり工業かと思います。

先ほどからお話しているニッチトップ企業の海外進出にとって大事なことは何かと思って、社長さんたちにインタビューしようとトライしたんですけど、「言いたくないから」と3社ぐらいに断られてしまいました。そこで、よく言われることとして次の3点を挙げておきます。

- 海外進出がニッチトップ企業の条件

- 対象技術や製品の特許権を保有していること自体がアピールになる

- 海外展示会に出展

まずニッチトップ企業はやはり海外に進出しています。そのときに必ず特許が必要になってくるので、そういった核の部分を押さえて進出しましょうということかと思います。そして、どうやって営業しているのかを聞くと、やはり「展示会に出る」ということでした。そういったところで通訳の人が大活躍しているんだろうと思います。

ちょっとマクロなデータですけど、日本の伝統工芸品の海外進出ランキングが下図です。石川県の九谷焼は第2位にランクインしています。

九谷焼はいろいろな色が使われていて、華やかで色がポップ。外国の方にはそういうところが受けるようです。金箔は金箔そのものを買って帰るのではなくて、その場でアイスクリームと一緒に食べて、体験を消費する感じなのかなと思います。

●伝統工芸品の海外進出の工夫

次に、伝統工芸品を海外に出すときにどういった工夫をしているかについてです。

こちらは、加賀友禅の毎田染画工芸という会社の3代目が私の同級生なので、直接インタビューをして海外進出における工夫、生の体験を聞いたものです。

毎田染画工芸は海外の展示会などに出展するときに、目的に掲げていることが2つあります。一つは、友禅の良さ、友禅染そのものを知ってもらうこと。もう一つは、作家の考え方を知ってもらうこと。この2つを念頭に置いているということです。

一方、日本人は全体を把握したいのか、日本では例えば「友禅です」と言ったときに、友禅の歴史やこれまでの偉い人などを紹介します。展示物も、毎田染画工芸の場合、先代や先々代の着物がいっぱい並んでいて3代目の作品は少しだけ、という状態になる。

海外でも日本と同じように紹介しようとしたところ、ある日、ロンドンのオークションで、「いや、違うよ。私たちは昔の人はどうでもいい。あなたの作品と、あなたがこの作品にかける思いを聞きたいんだ」と言われたそうです。これは目から鱗が落ちる出来事だったそうです。

そこで、日本ではこうだけど、ロンドンではそうではないということを意識したら、数字がけっこう良かったらしいです。こういったローカライズが大事なんだと思います。

日本では「工芸品」であっても、海外の人にとっては「アート」「クラフト」と認識される。そもそもの歴史の捉え方などもちょっと違うのかもしれません。

それで、3代目に「通訳の人などに何をしてほしい?」と聞いたら、「価値を伝えてほしいです」ということでした。