自動翻訳時代を生き抜くための日本語原稿の品質管理(前編)

講演者:ヤマハ株式会社 音響事業本部 基盤技術開発部 製品情報デザイングループ リーダー 石川 秀明さん

日本翻訳連盟主催の2024年翻訳祭から選りすぐった講演の抄録をお届けします。今回と次回は、ヤマハ株式会社の石川秀明さんの表題の講演を前後編に分けてご紹介します。

本講演では、自動翻訳が日々進化している今、メーカーなど製品・サービスの提供者は、自動で翻訳されることを前提に情報を発信する必要があるとして、できる限り誤訳されないために、日本語原稿の段階で高い品質を保ち、英語に翻訳しやすい原稿を安定して提供するにはどうすればよいのか。その仕組みの構築について、経験をもとに解説いただきました。前編の今回は、自己紹介につづいて、自動翻訳の現状と将来の見通し、翻訳しやすい日本語とはどんなものかを考えていきます。

●自動翻訳時代に誤訳を防ぐために

ヤマハ株式会社の石川秀明です。本日は「自動翻訳時代を生き抜くための日本語原稿の品質管理」というタイトルで、私たちヤマハで今一生懸命トライしている、翻訳しやすい日本語を作るための工夫を皆さんと共有しながら、これから先来るであろう自動翻訳時代をどう生き抜くかを考えていきたいと思います。

昨今の、自動翻訳の進化はとどまるところを知らず、読み手が意識しないところで自動翻訳された文章に触れる場面が多くなってきています。そのため、特に我々メーカーなどは情報発信元ですので、自動で翻訳されることを前提に情報を出すことを意識する必要があります。

自動翻訳で一番怖いのが誤訳です。できる限り誤訳されないために純度の高い情報を正確に、簡潔に、短い文章で提供し、誤訳情報が世の中に蔓延することを防ぐ必要があります。誤訳を防ぐためには、一番の大元である我々日本の企業の日本語原稿の段階で、高いレベルの品質を保って、英語にしやすい原稿を安定して供給しなければなりません。

多言語化していくときは英語がソースになります。その英語の質を上げるためにどういう工夫をしていくかというのが今回のテーマです。

●マニュアル制作の経験から

はじめに、私の自己紹介をします。私・石川秀明は、ヤマハ株式会社の音響事業本部、基盤技術開発部の製品情報デザイングループに所属しています。製品情報デザイングループは、元々はマニュアル制作グループという名称だったのですが、マニュアルというのは製品情報を表現するための1つの手段と考えて、もっと幅広い形で製品の情報をアウトプットしていこうという考え方のもとで、2年ほど前に製品情報デザイングループという名前に変更しました。

私自身は、元々は営業系の入社です。1997年に入社して、小売店など販売店で販売業務を2年間、それからユーザーサポートを5年半、その後、国内・海外のマーケティングを約4年やった後、マニュアルの制作部門に異動しました。

マニュアル制作との関わりは、ユーザーサポートをやっていた2003年に、テクニカルコミュニケーター協会(JTCA)のTC技術検定3級を取得したのがきっかけです。例えばNiftyフォーラムでのユーザーサポートやウェブサイトでのFAQ作成、当時増えてきたEメールの対応をしたりする中で、わかりやすい文章を書く必要に迫られ、その技術を現場で磨くことができました。ある意味、非常にありがたい環境にいて、文章とずっと向き合ってきました。

マーケティングの時代は、ヤマハで初めて製品ブログを立ち上げ、製品や開発のことなどを書いてきました。また当時mixiというSNSがありましたが、SNSを通じてユーザーさんと交流しながらユーザーサポートを行っていました。そういったところでも、すべてテキストベースでの対話ですので、わかりやすい文章を書かなければいけないという状況でした。

このように入社以来ずっと「顧客接点」での業務を手掛けております。製品情報デザイングループ、特にマニュアル制作も顧客接点の1つとして顧客体験価値の創出における大切なアイテムと考え、日々努力をしているところです。

●現在の自動翻訳の状況

自動翻訳の世界は、皆さんもご存じの通り、日々進化しています。機械翻訳が主流だったところから、現在はAIの翻訳に変わってきています。現在の自動翻訳は人間のように学習して、表現もより自然なものになってきました。また、ツールも充実してきて、誰でも使える当たり前の存在になっていると感じています。

ただ、得意なこと、不得意なこともあります。例えば、文章の中に書かれていることを自然に翻訳することはできるのですが、文化的な背景などを考慮した翻訳などはまだあまりできないような感じがしています。

マニュアル業界では、誤訳した状態でのリリースはできませんので、現状は、仮に自動翻訳で翻訳したものでも、必ず人間が確認をするポストエディットが必須です。多言語翻訳、特にヨーロッパ言語の場合、英語から他の言語へは文章の構造も非常に似ているので、ある程度誤訳が少ないと見ています。

また、翻訳メモリーとの併用もして、自動翻訳を一部で活用しているのですが、その場合も必ずポストエディットで中身の確認を行っています。

●将来は自動翻訳される前提での情報発信が必要

では、将来はどういうふうになっていくでしょうか。今、私たちヤマハで想定している将来像は、自動翻訳を使っていると感じないところ、見えないところで翻訳が行われている状況になるのではと考えています。

今はブラウザで「このページを翻訳しますか?」と表示が出たりして、「自分で翻訳するんだ」という形で切り替えたりしていますが、そういう形ではない表示の仕方などがされるのではないか。例えば、ウェブサイト側のほうが、見ている人のブラウザを見て勝手に言語を選択して表示するなど、読み手が自動翻訳されたものかどうかがわからない状態で世の中に発信されるのではないかと想像しています。

ですから、情報発信元である我々は、「自動翻訳される前提で情報を発信する」必要があります。「自動翻訳を想定していない」とは言えない世界になってくるので、「自動翻訳されるものである、そのためにどうするか」を考えながら仕事をしていく必要があると考えています。

●翻訳の質を左右する日本語原稿

では、自動翻訳される前提での情報発信とは何か。

今、多言語展開をするときにソース言語にしているのは、ほぼ英語です。英語の翻訳ができあがった後に多言語へ展開していきます。ですから、誤訳を防ぐには、英語の品質が高い状態であれば、基本的には他言語の品質は下がらないと見ています。

そこで、この英語の品質を上げるにはどうしたらよいか。私たちは日本企業ですから、元々の言葉は日本語で作る場合が多いので、明確な英語になるような日本語原稿を作ることで、英語の品質を上げることができると考えています。

もちろん翻訳者さんの製品知識や文化に対する理解なども影響するのですが、そういったところを十二分に生かすにも、やはり翻訳の元になっている日本語がわかりやすく理解しやすい状態であることが必要です。そういう日本語であれば、翻訳者さんはさらに能力を発揮してクオリティの高い英文を作ることができます。そのために、英文に翻訳しやすい日本語原稿を作りたいと考えているのが今回の話のきっかけでもあります。

●翻訳しやすい日本語とは

ここからは、翻訳しやすい日本語とはどんなものかを考えていきます。皆さんもご存知と思いますが、日本語の特徴をちょっとおさらいしたいと思います。

まず、日本語は、主語や目的語がなくても伝わる言語です。かなり特殊な言語じゃないかなと思うのですが、主語がなくても、主語をいちいち言わなくても、それから目的語がなくても、なんとなく受け取れる。なんとなく理解できる。本当に以心伝心なところがあるかなと思います。

それから、主体となる人や物が1つの文に複数あっても理解ができます。これも日本語のすごいところ、特殊なところだと思います。

また、行間を読むといった、いわゆるハイコンテキストと呼ばれる文化的背景があります。察する、空気を読むといった文化は当然、言葉にも表れてきます。そういった文化がある以上、文章を書く人は、目的語がない文章を書いても、それが伝わらないものだと感じることはありません。

一方、英語を使っている、例えばアメリカやイギリス、イギリスは多少ハイコンテキストもありますが、特にアメリカなどは非常にローコンテキストな文化を持っています。なにしろ、“Let me see…”などと、考えていることすら言葉にしてしまうぐらいのローコンテキストさですので、そういった文化的背景を持っている英語とのギャップは非常に大きいというのが日本語の特徴と感じています。

●ローコンテキストな日本語にする

ですから、英語になりやすい日本語というのは、まずはローコンテキストな状態を日本語でも作る。「伝わらないものである、相手は知らないものである」ということを前提に文章を作っていく必要があります。

先ほどの日本語の特徴に主語や目的語がなくても伝わることがありましたが、この省略されていた主語や目的語を明確にする。1つの文の中で主語は何なのか、目的語は何なのかを書き漏らさないようにして明確にしておく必要があります。

仮に主語や目的語を省略したとしても、それが明確になるような説明が別にあるか。もしくはその背景が理解できるような説明が別にあるか。省略した場合には、そういった形で主語や目的語を補完する情報が別に必要になってきます。そうすると文章の量も増えてしまうので、どちらかというと主語、目的語を明確にするところに軸足を置いていくほうが文章はあまり多くならずに済むのではないかと思います。

さらに、前提となる背景や文脈を理解できるように構成する必要もあります。なにより、どういう場面でこの文章が読まれるのか、それからどういう前提でこの文章を伝えようとしているのかといったバックグラウンドの情報がわかるようにしていく必要があります。

この部分は、リアルな世界ですと「トピック指向」と呼ばれるのですが、ウェブサイトなどに情報を出すときに、検索からその情報にたどり着くという形になります。別の場所に書かれている情報を前提に記載していると、その文章を読むだけでは全体像を把握できない場合があります。こういったことを避けて、できるだけそこの部分を読むだけでも理解できるように記載する方法です。そこに少し近いものと考えています。

ある段落のひとかたまりの文を読むだけでも何を伝えようとしているのかがわかる。まずは、このローコンテキストな日本語を目指すことを前提に考えていく必要があります。

●主語、述語、主体を明確にする

これは当たり前のことですが、主語、述語、主体を明確にする。

英語の構造上、主語と述語は必ず存在します。特にテクニカルライティングの世界では、主語と述語、特に主語を省略して記載するような、口語のような記載の仕方はしませんので、当然主語が存在している状態になります。日本語でも、この文章の主語は何なのかを省略しないように記載していく必要があります。

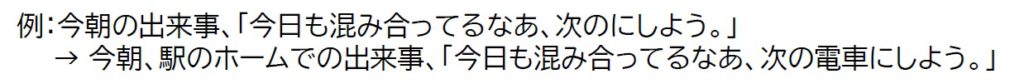

仮に、日本語で主語を省略する場合は、その場や背景を理解できる説明をセットにして記載する必要があります。例を挙げましょう。

その場の会話であれば、上の例文でも十分わかりますが、文章で考えたときには、何が混み合ってるのか、「次の」とは何なのかがわかりません。これが下の書き方になれば、駅のホームで、混み合っているから次の電車に乗ろうということがわかってきます。

文字数で言うと、「、駅のホームでの」と「電車に」、この11文字を追加するだけです。この状態で英訳すれば、場面も内容も誤訳されることがない形になります。このぐらいの情報の追加は必要と思います。

それから、主体を統一する。例えば我々が作っているマニュアルの場合は、仕様を語るときは製品を主体にして語ることが多いのですが、操作についてはユーザーにやっていただくものですので、ユーザーを主体にして記載していきます。この部分が統一されていないと誤訳を生む可能性が出てきますので、できるだけこの部分を統一しています。

統一するときには、「何が主体なのか」が重要になってきますから、まずは、記載する内容は主体が何かを明確にしておく必要があります。

●係り受けを明確にする

次に、誤訳が多くなるのは、係り受けの部分です。

係り受けが明確であれば、誤訳は減っていきます。特に、修飾語が複数の単語に係っていく場合、どちらに係るのかがわからないという場面が出てきます。後(後編)で実例をご紹介しますが、こういった場合は、記載する順番を工夫したり、読点を使って文のくくりを明確にしたりして、どの単語に係るかを明確にする必要があります。

●複数の意味に翻訳できる言葉に注意

それから、複数の意味に翻訳できる言葉に注意することです。

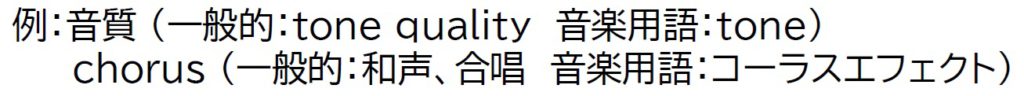

ヤマハは音楽業界の製品を作っているので、これによく出合う場面があります。一般的な意味と専門的な意味が違う言葉は、ほぼ100パーセント誤訳されてしまいます。例を挙げましょう。

日英では、「音質」という言葉があります。これは、音響の世界では音をコントロールすること。例えば低音と高音を弱めにして中域を上げるような、音質のコントロールをするのですが、一般的には「音質」というと、「tone quality」と訳されます。音質ですから当然ですよね。ところが、音楽用語では通常の「tone」だけです。こういったところで誤訳が生まれます。

逆に英日の例ですが、「chorus」という言葉は、一般的には「和声」とか「合唱」とか訳されますが、音楽用語では、音に効果をかけるという意味の「コーラスエフェクト」のことを指します。こういったところで、間違えて訳されることが多いです。

実際に、YouTubeで製品の紹介や使い方のレクチャーなどをしている動画を自動翻訳機能を使って翻訳し、字幕を出したりすることができますが、そういうものを見ていただくと、こういった誤訳がたくさん入ってしまっています。これに関しては今はどうしようもないと思っていますが、できるだけこういったところをカバーしたい。そのために、後(後編)で説明する用語集の整備など、正しい情報をできるだけ世の中に出しておくことが、非常に大事かと思っています。

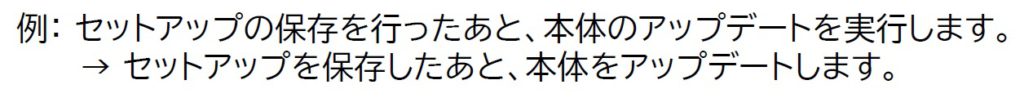

それから、細かいことですけれども、マニュアルでは、「~を行う」「~を実行する」というふうに書く場合が多くなっていますが、これをやめて、下の例のように「~する」とシンプルな形で記載をしていくと誤訳を防ぐことができます。

これは、行うこと、実行すること自体が動作として翻訳されてしまう可能性が出てくるからです。もちろんそれを理解して翻訳をしてくれる場合はいいのですが、ここに誤訳をする種が入ってしまうので、それを防ぎたいわけです。

●文章を短くする

こういった工夫に加えて、文章そのものを短くすることが大事になってきます。短くすることで、主語、述語、目的語は非常に明確になります。また、係り受けの曖昧さもなくなっていきます。

ただ、短くすることは必要な要素を削ることとよく勘違いされるのですが、そうではなく、過不足なく入れることです。余分に入れるのもダメ、足りないのもダメです。文章を短くしろと言われたときに、ついつい省略してしまう場面があるんですが、それは短くしたとは言えないということです。要は、必要な要素はすべて並んでいる状態にしなければいけません。

先ほども言ったように、自動翻訳は文化が読めないので、要素がすべて並んでいないと翻訳対象になりません。ですから、要素をすべて入れている状態、ただし要らないものを入れない、その選別が重要です。そういう意味での短くするということですので、ここはぜひ誤解をされないようにお願いします。

要素が全部入っていることがとても大切なことです。

(後編に続く)

◎講演者プロフィール

石川秀明(いしかわ ひであき)

ヤマハ株式会社 音響事業本部 基盤技術開発部 製品情報デザイングループ リーダー

1997年ヤマハ株式会社に入社。小売店での販売、ユーザーサポート、国内海外マーケティングを経て、2008年よりマニュアル制作を担当。入社以来、一貫して「顧客接点」での業務を手掛けており、その経験を活かした製品情報のデザインによる顧客体験価値の創出に日々尽力している。