日本語の接続詞の考え方・使い方(前編)

講演者:国立国語研究所教授 石黒圭さん

2.接続詞の歴史

●接続詞の発達

本来、日本語ってどんな言葉なんだろうかと考えてみると、たとえば古典の平安時代や鎌倉時代の文章を思い浮かべてみるとわかるかと思いますが、紫式部の源氏物語でもよいですし、あるいは清少納言の『枕草子』とか兼好法師の『徒然草』などいわゆるエッセーの、つらつら書いた文章というものが日本語の中には歴史的にたくさん残されていますが、ああした古典の文章はおしなべてなかなか切れない。つまり、どこで文が切れているかわからなくてどんどん繋がっていくような印象があるのではないかと思います。

すなわち、節という言語学の単位が延々と続いていくのが、本来の日本語らしい姿なのではないでしょうか。今の私もおそらくそんな話し方をしているでしょうし、この「でしょうし」などというところにもそうした話し方が現れているんですけれども、とまた「けれども」が出てきて、文が切れないなと思ったりするわけです。

本来、接続詞は日本語ではあまり発達していなかった。たとえば、「激しい雨が降ってきて、傘は差していたんだけど、それでも濡れちゃって、仕方がないから、家に帰ってからすぐに服を着替えて、今出てきたところなんだけど……」のように、日本語というのは本来、文を切らずに節を連続させて話す言語であったからなんですが、現在でもそうなんですね。

話し言葉で、私が今講演でお話しているように、一方向的に皆様に向かってお話しさせていただくと、文がなかなか切れずに節がだらだらと続いていくというような構造をとるわけです。

そうすると、接続詞というのはあまり必要がなく、英語で言うところの接続詞、つまり日本語で言うところの接続助詞、「して」とか「けれども」「が」「から」「○○だから」「○○なので」といったようなものがあれば十分ということになります。

ところが、江戸時代の鎖国が終わって明治期に入り、日本語が海外の文化を取り入れていきます。江戸時代はオランダ語だったけれども、明治期の近代化の中では英語がたくさん入ってくるわけです。そうした近代化を進める中で、文というもの、句点、読点というものも発達し、書き言葉が整えられていくわけです。

それに伴って、欧米の文法でいうところのセンテンス、文という概念が定着していきます。つまり、文に切るということが行われるようになって、結果として、文が切れた時、その後続けていく時に接続詞が必要になるということが出てくるわけです。

もちろん昔から日本語の中に接続詞はあったわけですが、それほど発達はしていなかった。ところが、近代化に伴って、文というものに切ることによって、接続詞が非常に整ってくるようになりました。そうして生まれてきた接続詞というのは、当然のことながら、他の品詞からの転用という形で豊かになってきました。

典型的には、接続助詞が切れることによってできてきた接続詞と、もともと副詞として使われていたものが接続詞になっていくもの、この2つがあります。

●接続助詞由来の接続詞

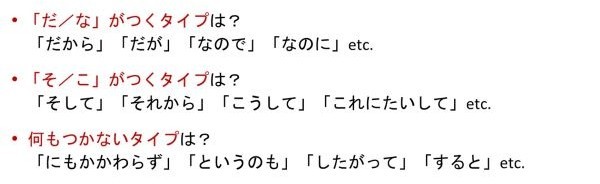

まず、接続助詞に由来するタイプです。大きく分けると次の3つになります。

1つ目は、前に「〇〇だ」とか「〇〇な」がつくタイプ。つまり、述語がついていたものの、述語の部分を「だ」とか「な」とか残しながら、接続詞化していったタイプです。2つ目は、前の文を受け直して、「それ」とか「これ」というような指示詞で受け直すタイプ。3つ目は、「だ」「な」「そ」「こ」などが何かもつかずに、切れたものが続いていくタイプ。この3つのタイプに分かれます。

1つ目の「だ」や「な」がつくものはすぐに想像がつくと思います。「だから」「だが」とか「なので」「なのに」といったものです。

「なので」は、昔はあまり使われなかったかもしれませんが、最近は大学生のレポートを見ていると、「。なので……」と、句点の丸で文章が終わって、「なので」と続く文もよく見かけるようになりました。私の世代ですと、「したがって」とか「そのため」「よって」など、書き言葉には書き言葉らしい因果関係の接続詞を使わなければいけないという意識があったものですが、最近の若い方々の間では、「。」で終わって「なので」と続く文がよく使われるようになったりしています。

このような、「だ」や「な」がつくタイプが、接続助詞から生まれてきた、1つ目の接続詞になります。

2つ目は、「そ」や「こ」で指示詞として受け直すタイプです。「そうして」が短くなった「そして」や、「それから」「こうして」「これにたいして」などです。もちろん「それにたいして」でもよいのですが、実は数えてみると、「それにたいして」よりも「これにたいして」のほうが数はけっこう多い。このことは実際の文章を見てみるとわかります。

3つ目は何もつかないタイプです。もともと、「それにもかかわらず」と「それ」があったわけですが、落ちてしまった。「にもかかわらず」のように、ひとかたまりで接続詞として働いているものもありますし、「というのも」「というのは」のような、「と」の前が落ちてしまっているタイプもあります。あるいは、「したがって」のようなもともと動詞であったものも存在します。「すると」などもそのタイプです。

このように、「から」「が」「ので」「のに」「て」といったような、もともと接続助詞の形に、前に何かついて接続詞になってきたようなものが、近代化以降、発達していくことになります。

●副詞由来の接続詞

一方で、もともと副詞だった、あるいは今でも国語辞典を引くと「副詞」と書いてあるけれど、接続詞的な働きをするものがあります。「さらに」「つまり」「とくに」「とにかく」といったようなものです。おそらく、どの言葉も辞書を引くと「副詞」と書いてあるんじゃないかと思います。ただ、文の先頭にくると接続詞らしく見えてきます。例を挙げましょう。

① 出版業界は夏は暇だ。印刷所が休みに入るお盆の時期は、とくにすることがなくなる。

② 出版業界は夏は暇だ。とくに、印刷所が休みに入るお盆の時期は、することがなくなる。

①の文例は、「とくに」が文の途中にあるので、明らかに副詞です。ただ、②のように文の先頭にくると、なんとなく接続詞のように見えるから不思議ですね。こんなふうに副詞を文の先頭に置くと接続詞のようになっていきます。

その他、もともと中国から入ってくる漢文訓読に由来するタイプの「しかし」とか「また」「すなわち」「ゆえに」といったものもあります。これらは古くから日本語の中にあって使われている接続詞ということになるでしょう。