日本語の接続詞の考え方・使い方(後編)

講演者:国立国語研究所教授 石黒圭さん

6.接続詞と翻訳

●接続詞と聖書の翻訳

私はクリスチャンなのですが、皆さんは聖書の翻訳についてご存知でしょうか。もともと明治期に作られた明治元訳、大正期に作られた大正改訳など、「初めに言葉ありき」といった文語訳の聖書がありました。皆さんがよく目にするのはその文語訳のものだと思いますが、その後も30~40年に一度ぐらいのペースで聖書の翻訳がなされ、戦後、口語訳の聖書が日本聖書協会から出ます。

日本の聖書は日本聖書協会のものが多いのですが、その後、新共同訳の聖書が1980年代に出てきて、今回私が関わったのは2010年代に出た聖書教会共同訳という聖書になります。その聖書の翻訳をするにあたって、いろいろな聖書を調べてみました。

ここでは戦後の口語訳、新共同訳という代表的な聖書の接続詞について見ていきたいと思います。

私はヘブライ語やギリシャ語はわからないので、せいぜい英語で読むぐらいで、日本語しか見ていないのですけれど、実は原文に出てくる接続詞と聖書に出てくる接続詞は一致している箇所もないわけではありませんが、多くは一致していないと、ヘブライ語やギリシャ語の原語を担当している先生方はおっしゃっていました。つまり、原文で必要だと考えられるものでも、翻訳の時に必要ではないものがバサバサ削られています。

一方で、原文にないものでも日本語としてあったほうが滑らかな文脈になるものは、けっこう加えられているという特徴があります。つまり、日本語の論理で翻訳の接続詞はできあがっているということになります。

そうした中で見ていくと、「また」とか「しかし」「そして」は一般的な文章でもよく出てくるのですが、「そこで」「こうして」「そのとき」「それゆえ」「そうすれば」というあたりが聖書特有の接続詞といえると思います。これは、聖書の内容、ある種の聖書の文体とも関わってきていることなので、そのあたりについて見てみることにしましょう。

「そこで」から。下は新約聖書の『ルカによる福音書』からの引用です。

こんなふうに、ファリサイ派の人々や律法学者、つまり旧約聖書を厳格に守っている人たちが、お弟子さんたちやイエス・キリストの言動に対して批判をします。それに対してイエス様が何をおっしゃったのかということが次に出てくるわけです。

次の例は、歴史書に多く見られるもので、『創世記』からの引用です。

はじめに一連の経緯を記した長い説明があって、最後に「こうして彼らは、左右に別れた」というところで結論が出てくる。歴史書特有なのですが、このような内容のものがよく見られます。

新約聖書では、イエス・キリストとの関連で「そのとき」もよく出てきます。『マタイによる福音書』から例を見てみましょう。

この「そのとき」が、新約聖書の福音書の中でどんな時に出てくるのかというと、割と決定的な事態の提示ですね。聖書では人類の歴史に対する神の介入がしばしば語られますが、何か大きな事柄、神の介入による決定的な事態が起きた時に、「そのとき」という接続詞が出てくるという文体的な特徴があります。

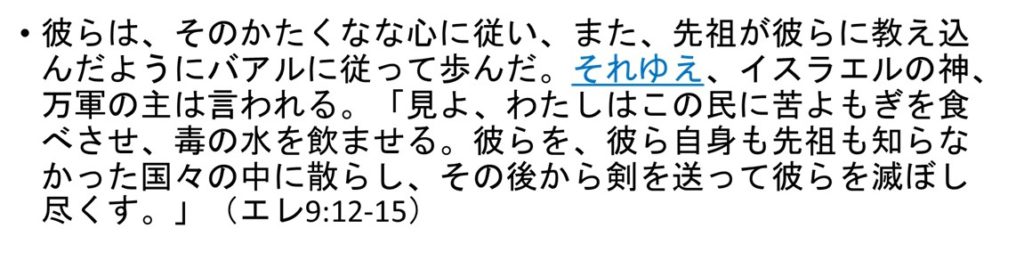

あるいは、聖書というのは、神学的に神の理屈のようなことが語られます。そうした神の歴史の必然のような論理的展開に対して使われるのは、「それゆえ」という接続詞になります。特に旧約聖書の中に「それゆえ」が割とよく出てきます。これはエレミヤ書の例です。

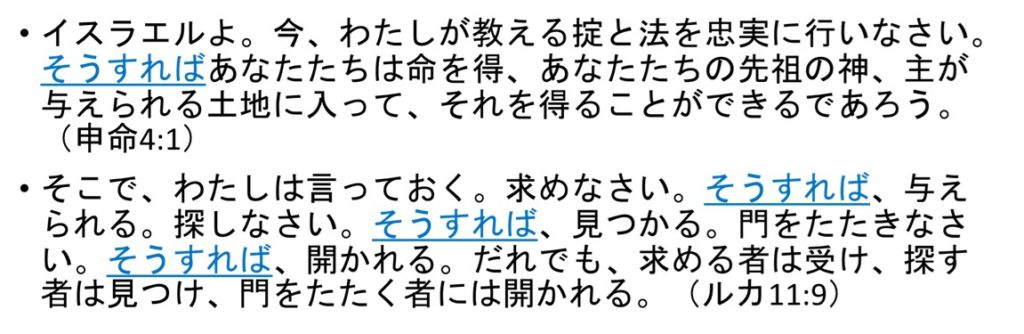

次は、十戒の話が出てくる旧約聖書の『申命記』と、新約聖書の『ルカによる福音書』の中の用例です。

「そうすれば」と「さもないと」はなんとなくおわかりかと思いますが、いわゆる神の御心に従う、聖書で教えられたような掟に従って行う、そうするといいことがあるよ、ということが書かれているわけです。

●接続詞の訳は自由

先ほど申し上げた通り、聖書原文の接続詞は、日本語とは論理がかなり異なっていますので、訳では日本語の論理に基づいて接続詞が入れられているということがあると思います。

私はたまたま中国の方のものを分析することが多いのですが、最近、中国人の書いた作文の中で、「これは彼が私に特別なプレゼントをくれた原因かもしれません」という文に出会ったことがあります。

この「原因」というのは割と中国の方がよく使う表現なのですが、日本語の「原因」はだいたい「悪い理由」ということなので、ちょっと使いにくい。これを自然な日本語に訳すと「だから、彼が私に特別なプレゼントをくれたのかもしれません」というふうになるところでしょうか。英語で言うと「That’s why」のようなもので、「だから」としたほうが訳しやすいだろうと思います。

つまり、ここでお伝えしたいのは、翻訳は日本人あるいは日本語母語話者が読むことが想定されているものですので、文脈の展開をその言語固有の論理に沿って訳出するタイプの、接続詞のような言葉においては、日本語訳は文脈に合わせて選べる、ということです。

接続詞と翻訳についてここまで、主に聖書を例にお話してきました。もちろん学術書など元の接続詞を重視しなければいけないものもありますが、日本人あるいは日本語母語話者が読むことが想定されている翻訳においては、接続詞は日本語の論理に従って比較的自由に使える、翻訳の種類によっては相当変えることも許されるということです。

そのあたりでは言語の感度ではなく、むしろ日本語の感度が求められるので、日本語の感度を高めつつ、どんな時に接続詞を使ってよいのかということを、今回の私の講演の中で感じ取っていただければと思います。

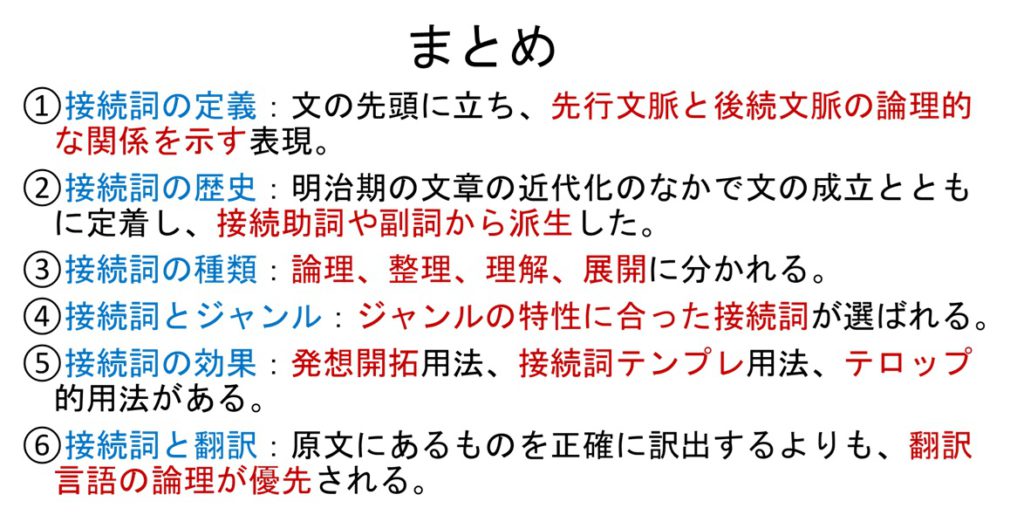

さいごに本講演のまとめを挙げておきます。

これで私の講演を終わります。最後までご覧くださり、ありがとうございました。

◎参考文献

石黒圭(2008)『文章は接続詞で決まる』光文社

石黒圭(2014)「指示語にみるニュースの話し言葉性」石黒圭・橋本行洋編『話し言葉と書き言葉の接点』pp.115-135、ひつじ書房

石黒圭(2015)「聖書のなかの接続詞―口語訳聖書と新共同訳聖書の比較から―」『New聖書翻訳』2、pp.58-73、一般社団法人日本聖書協会

石黒圭(2016)「社会科学専門文献の接続詞の分野別文体特性―分野ごとの論法と接続詞の選択傾向との関係―」庵功雄・佐藤琢三・中俣尚己編『日本語文法研究のフロンティア』pp.161-182 、くろしお出版

石黒圭(2016)『書きたいことがすらすら書ける! 「接続詞」の技術』実務教育出版

日本語記述文法会編(2009)『現代日本語文法7 談話・待遇表現』くろしお出版

馬場俊臣(2010)『現代日本語接続詞研究―文献目録・概要及び研究概観』おうふう

馬場俊臣『接続詞関係研究文献一覧』

https://sites.google.com/view/baba-lab/接続詞関係研究文献一覧/接続詞関係研究文献一覧csv形式

◎講演者プロフィール

石黒 圭(いしぐろ けい)

国立国語研究所・総合研究大学院大学教授、一橋大学連携教授。一橋大学社会学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。一橋大学国際教育センター教授を経て現職。専門分野は、文章論・談話分析(日本語学)、作文教育・読解教育(日本語教育)。著書は『文章は接続詞で決まる』『「接続詞」の技術』『ていねいな文章大全』など単著のみで25冊、共編著を合わせると45冊に及ぶ。