[イベント報告]コミュニケーションの視点から医療通訳を考える

2021年度第3回JTFセミナー報告

- テーマ:コミュニケーションの視点から医療通訳を考える

- 日時:2021年9月9日(木)14:00~16:00

- 開催:Zoomウェビナー

- 報告者:三浦ユキ(ペンネーム、翻訳者)

登壇者

渡部 富栄

大東文化大学 スポーツ・健康科学部 看護学科 講師、会議通訳者

1998年大東文化大学大学院経済学研究科通訳専攻修了後、会議通訳者として保健医療や看護分野の国際会議の通訳者として活躍している。看護師として8年の臨床経験がある。厚生労働省平成25年度及び28年度「医療機関における外国人患者受け入れ環境整備事業」医療通訳育成カリキュラム基準作成及び改定委員会委員、2015年以降は医療通訳技能認定委員会認定委員である。2018年4月より現職。非常勤講師として藤田医科大学大学院および青山学院大学で医療通訳、大東文化大学大学院で会議通訳を指導した。主な著書:『対人コミュニケーション入門 看護のパワーアップにつながる理論と技術』(単著)、テキスト『医療通訳』(共著)

医療通訳とは

公的サービスである医療・保健分野において医療従事者と患者に対して行う通訳。

- 対象…在住外国人(日本に住んでいる外国人)と医療従事者

- 両者は異なる背景・見識を持っている

- 力関係や知識のレベルは対等ではない(専門家対素人)

- → 通訳者がその間に入ることで両者はコミュニケーションをとることができる

訪日外国人も医療通訳サービスが必要になる場合がある(具合が悪くなった旅行者やヘルスツーリズム)。ただし基本的に医療通訳は公的サービスとしての保健医療を等しく受ける権利を守るためのものであり、そのためコミュニティ通訳に分類される。

医療通訳と会議通訳の違い

表は、厚生労働省の「医療機関における外国人患者の受け入れ環境整備事業」中のテキスト『医療通訳』から引用したもの(http://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000385185.pdf)。

| 医療通訳 | 学会、国際会議(会議通訳) | |

|---|---|---|

| 利用者 | 医療従事者(専門家) 外国人住民・旅行者など ↓ 利用者間の文化差が大きい 医療知識に差がある 共通認識が少ない ◎立場や関係に差がある | ある分野の専門家 同レベルの職業的地位の人 ↓ 利用者間の文化差はあるが、扱われるテーマや分野について共通認識や知識がある |

| 発話の種類 | 対話コミュニケーション(プライベートな内容を含む) | 演説、スピーチが中心(オフィシャル、専門的なテーマ) |

| 相互作用 | ダイアローグ(対話) 相手の発話を受けて会話の方向性が決まる ↓ 相互作用の影響大 (当事者同士が影響を与え与えられる。通訳も除外できず、相互作用に関与する) | モノローグ(独話)とダイアローグ(対話) (ここでのダイアローグは交渉) 公式で手順にのっとったもの ↓ 相互作用の影響小 |

| 通訳方法 | 同時通訳はなし 逐次通訳 ウィスパリング(検査など一部:手順が決められているもの、手順書がしっかりとある場合に看護師の説明に合わせて行う) | 同時通訳 逐次通訳 ウィスパリング 等 |

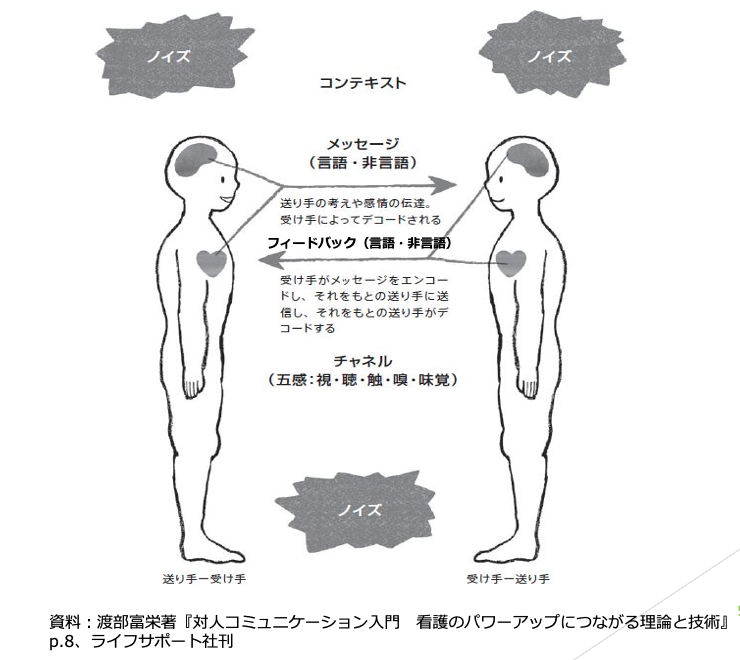

対人コミュニケーションの構図

人と人のコミュニケーションの基本構造

メッセージの送り手は、送りたい意味内容をコード化(記号化・言語化)し、意味に整合する非言語を添えて相手にメッセージとして送る(伝達)。メッセージの受け手は頭の中でそれを解読(デコード)して意味を理解し、図のようにフィードバック(返事)をする。

このようにメッセージに対するフィードバックが行われ、これに対してフィードバックが行われることも新たなメッセージが送られることもある。メッセージの伝達とフィードバックのやり取りがコミュニケーションであり、野球のキャッチボールやテニスのラリーによく例えられる。

コンテキスト(文脈)によってとらえる人の意味内容は異なる

ノイズ(コミュニケーションの専門用語で阻害要因を意味する)の存在…

- (1)外部環境の騒音、部屋の温度等コミュニケーションに集中できない環境的要因

- (2)人間心理(送り手および/または受け手の心の中の不安等、あることでメッセージの理解を変えるほどの影響を及ぼすこともある)

- (3)社会的ノイズ(方言、地域の差、年齢等で使用する言語が異なる場合など)

以上が単一言語でのコミュニケーションの構図。

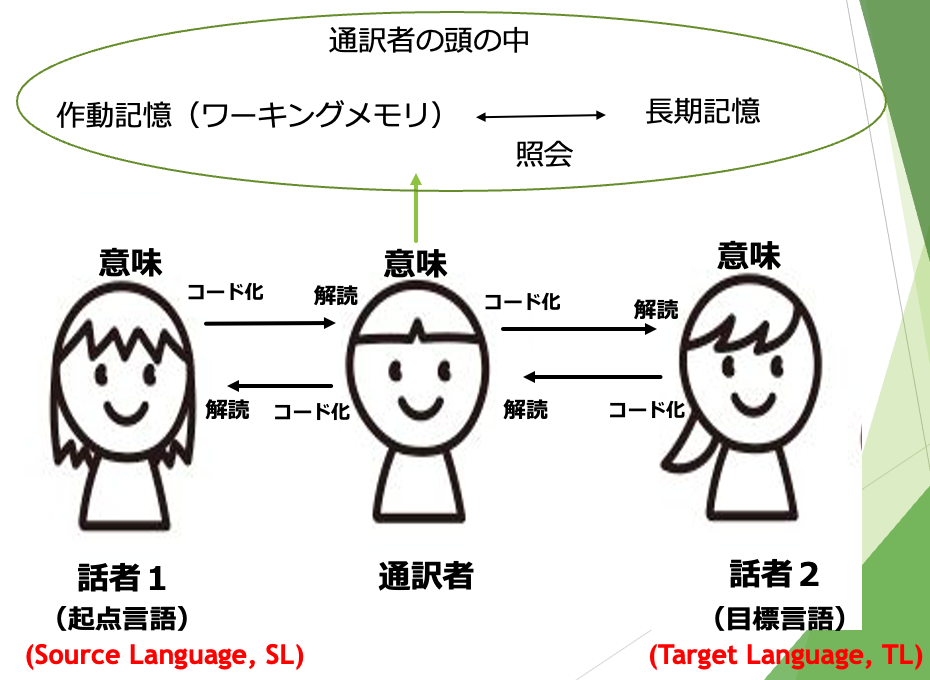

通訳を介した対話の構図

話者1(起点言語(Source Language; SL)の話者)が伝えたい意味内容をコード化すると、通訳者はその内容を解読し、解読した意味を目標言語(Target Language; TL)で理解されるように再構成して(コード化)話者2に伝える。

通訳者は、話者1(起点言語)の言葉をワーキングメモリに一時保存(retention)し、長期記憶に照会する。そして意味を特定する。よって、通訳者は長期記憶を大きく強いものにするよう、日々努力している。一般教養の部分の長期記憶をしっかりしたものにすることで、照会作業がスムーズにできるようになる。

話者の言語のみならず、非言語、コンテキストを含めて意味を組み立てる。(この点は同一言語でのコミュニケーションと同じ)

話者1と話者2とのやり取りの中で、通訳者は自分のアウトプットをずっとモニターし、起点言語の意味を目標言語の話者に理解されるように再構成を続けていく。

よい通訳の要素

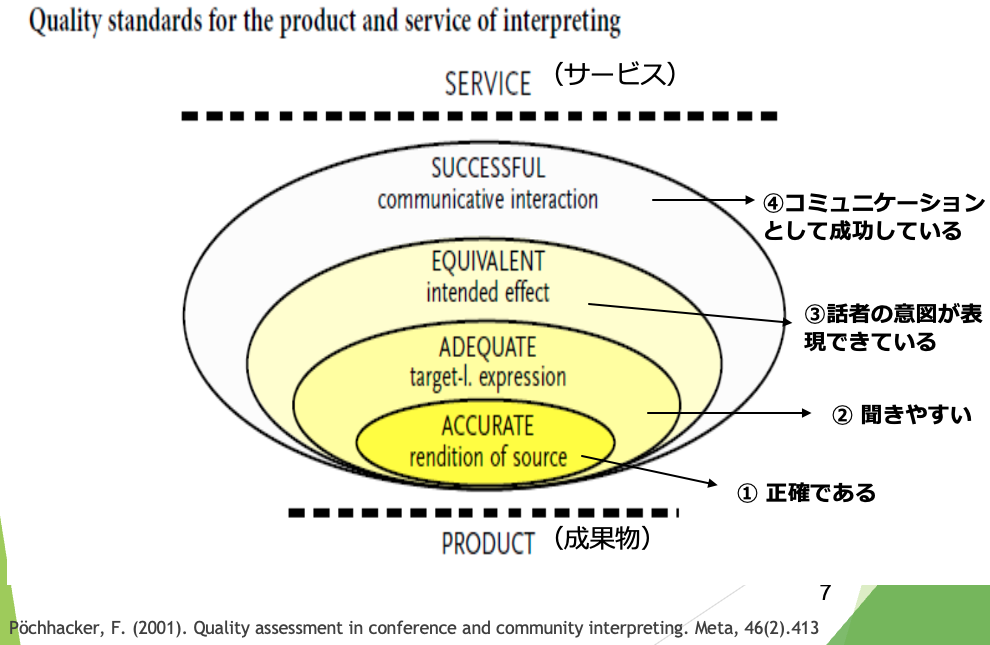

よい通訳、つまり質の高い通訳に関して、統一した規定や基準はまだ存在しないが、質の高い通訳の要素については研究者間に共通認識がある。図はPöechhacker, F. (2001)による過去の通訳の質の議論のまとめ。

| Accurate | 起点言語に正確であること |

| Adequate | 目標言語に適切:聞きやすいということ |

| Equivalent | 等価:話者の意図を表現できている |

| Successful | 成功:コミュニケーションとして成功 |

通訳をサービス(通訳の仕事)として考えると、「コミュニケーションとして成功している」必要がある。コミュニケーションの成功とは、双方に共通認識が形成されている状態(どこに合意し、どこを合意できていないかの認識が共有されている)。そこまでに達しているものが、通訳サービスとして質が高く、よい通訳であるといえる。

医療通訳:対話と相互作用

医療通訳はダイアローグ(対話)の場面で行われる。

- 二者間:患者と医療者

- 三者間以上:患者および家族と医療チーム(治療方針の説明等の場面)

対話の場面には関係者の相互作用Interactionがある。相互に対話しながら(相互に影響を及ぼしながら)次々に意味が作られて対話が進む。コンテキストも変わってくる。

この通訳者を介したコミュニケーションをパ・ド・トロワ(3人の踊り)と表現したのがスウェーデンのWadensjö, C.(コミュニティ通訳者であり研究者)。通訳をコミュニケーションとして考察し、通訳者も存在し、影響を与え与えられていると考えた。

医療通訳者の役割

言葉が異なる患者と医療職者間の対話の促進

- 訳す役割:意味の伝達(ほとんどこれ)

- 訳す以外の役割:コミュニケーションの調整(必要な場合)

医療通訳者のコミュニケーション調整

面接の開始前:ノイズの除去

座る位置などの工夫、打合せ等

面接中:ターンテーキングなど会話をスムーズに進める(ターンの混乱が多い)

- ミスコミュニケーションへの対応

- 話が混乱する → 通訳を止めて冷静な態度で待つなど

不明なメッセージの確認

- 言い直しの要請(必ず「ちょっとよろしいでしょうか」と断りを入れる)

- 文化の差・アドボカシー(文化の差を埋めるための通訳ではない追加の発言など。医療職者から聞かれたときやどうしても必要と判断したときに断りを入れて行う。アドボカシーとは、権利擁護や患者の代弁)

面接の終了時

次回の予約や会計など、コミュニケーションの調整は最後まで文脈に応じて対処。

ミスコミュニケーションへの対応

- 対話の中でミスコミュニケーションが生じたら直ちに修正(方法は状況に応じて判断)

- ミスコミュニケーションが起こった状況で正確な訳を出したとしても、意味が誤った方向でどんどん作られていくので修正がきかなくなる

通訳者に必要な対人コミュニケーションスキル

フェイスの保護

- フェイスとは、他社がいる前で相手の面子に脅威を与えることは避けるという対人配慮

- これはコミュニケーション全体の成功のために必要

- 相手の価値観、規範など、アイデンティティーに関わること、宗教、政治の問題は避ける(相手に指摘をするときはOne downした(少し下手に出た)表現をすることでフェイスを脅すことを緩和することができる)

- 自分のフェイスも守る

- 明瞭に専門家としての能力を示す(関係者に不安を抱かせないようにするためにもこれは必要)

非言語を有効に使う

- 全体の意味を決める重要な要素

- よく観察し、自分の非言語にも注意する

- 不一致があると真意は非言語にあると思われてしまう

- 関係者の非言語は真似ない

- 空間とターンテーキングを適切に使えるようにする(ターンテーキングの前に相手の表情を確認する、意味を強調する前にポーズを入れる等の周辺言語の活用など)

多職種連携チームの中の医療通訳者

- 医療現場は高/低コンテキストが混在(阿吽の呼吸が存在する一方でコンフリクトもある)

- 医療チームでのコミュニケーションにおいて、

- 受けた内容は意味を確認する

- 発信する内容は詳細に説明する

- 医療チームでのコミュニケーションにおいて、

- Do good and no harm

- 恩恵無害の原則…医療職者の第一倫理原則。

- 通訳者は、患者やチームへの意識に欠ける発言をしたりしないよう、コミュニケーションの注意が必要。

利用者の期待とニーズ

- 通訳の質の評価は、利用者(医療者、患者/家族)の満足感(期待やニーズを充足できたか)がベースになる

- 利用者に事前に何が大事かと尋ねると「正確な訳」(忠実性)と答える

事後の評価は「聞きやすさ」「分かりやすさ」

- 流暢な訳では情報の脱落は発見されにくい

- しかし、論理や話の整合性がない訳はわからないと言われる

「安心して聞いていられる/任せられる」と言われるためには、単に訳すというミクロの視点だけではなく、全体的なコミュニケーションというマクロの視点で俯瞰しながら、訳を進めていくという視点が必要。これをすることで論理や話の整合性がとれてくる。併せて、ユーザがよくチェックするのは、原発言と通訳の量が時間的に同じかどうか(通訳は原発言の80%ぐらいでおさめるのがいいと言われている)。

医療通訳としてよい仕事をするためには、訳の力はもちろん必要(通訳の訓練がされ、原発言の論理が再現され、話者の意図が分かるということ)だが、それに加えて対人コミュニケーション力を高めることが必要である。

⇒ 通訳を介したコミュニケーションとして成功させる

⇒ 医療チームとのコミュニケーション力(誠実さ、信頼関係、アサーション)

通訳者としては「気になっていたけれど言わずにそのままにした」ということは避けたい。

日本で暮らす外国人の現状

- 2020年12月末に288万人(前年比 -47,000)

- 日本の総人口(1億2,622万人)の2.2%

- (出典:法務省 出入国在留管理庁「令和2年6月末現在における在留外国人数について」)

コロナの影響で全体数は減少傾向だが、以前は1%の時期が長く、徐々に増えて2%超となった。(国籍、在留事由、居住者の多い都道府県等、データ詳細は上記法務省資料を参照)

医療通訳者の有用性

◎言葉が分からない人が医療にアクセスできるということ

- 医療通訳者が関わることで、時間はかかる

- 医療費の削減につながる

- 医療職者に正確な情報が入る → 正確な診断ができる

- 医療過誤の防止、無駄な検査や治療の削減が可能となる

- 患者が正確な情報を理解できる → 個人の行動が健康的に変化し、感染症や生活習慣病の低減につながる。その結果、再診が削減できる

- 社会的コストの削減につながる…個人の休職などの防止

- 医療職者に正確な情報が入る → 正確な診断ができる

医療通訳の現状

- 自治体やNPOが中心になり、育成と派遣サービスを行ってきた(全国31県で38団体)

- 医療通訳の需要は高いが、利用者(在留外国人や医療機関)の費用負担が難しい

- 自治体が事業費や通訳費用を捻出し、通訳ボランティアの養成や派遣が行われてきた

- 通訳者の待遇:保険加入、謝金、交通費ありだが、生計を立てることはできない

プロ化を目指してはいるが、有償ボランティアが担っているのが実態。

医療通訳者の現状

- 医療通訳スタッフ(常勤、非常勤)

- 外国人患者受け入れコーディネーター

- 医療事務など兼務

- 医療通訳者(派遣会社、通訳会社など)

- プロで、インバウンド外国人に対応することが多い

- ボランティア通訳者

- NPO、ボランティア団体など地域の団体、病院に登録。

- 多言語のできる医療従事者

- 必要時に通訳をする

- アドホックの通訳者、訓練を受けていない通訳者

- 家族、親類など

専門職としての医療通訳

すでに整備されているもの

- 倫理規定

- 専門的教育プログラム

- 質の保証

不十分なもの

報酬、身分(地位)はボランティア(有償・無償)

インバウンド受け入れにより職業化は進むかもしれない

- ヘルスツーリズムがコロナ後に活発化する可能性がある

- ただし、医療通訳の最大の課題は在留外国人への公的医療通訳サービス

医療通訳者の行動規範(倫理綱領)

- 基本的人権の尊重

- 守秘義務

- 忠実性と正確性

- 中立・公平

- 役割の境界を明確にする

- プライバシーへの配慮

- 異文化理解と文化仲介

- 権利擁護(アドボカシー)

- 専門職意識(professionalism)

- 品行の保持(礼儀とマナー)

- 健康の増進

- 他の専門職との連携

役割の境界の明確化とは、医療通訳がすること、できることを明確にし、関係者にも説明して理解してもらうこと(ユーザ教育も含まれる)。

専門職意識とは、自分の知識を常に新しくして技術を更新し、最新のものにしていく努力を怠らないことをいう。

教育と認定制度

医療通訳育成カリキュラム基準(平成29年改訂)、テキスト『医療通訳』(厚生労働省「医療機関における外国人患者受け入れ環境整備」により作成)<http://www.mhlw.go.jp/content/1080000/000385181.pdf>

- 技能審査認定 医療通訳技能検定試験〔専門/基礎〕各一回/年

- 一次試験(筆記試験とリスニング試験)

- 二次試験(コミュニケーション言語能力試験、対話通訳試験)

- 更新制度

- 国際臨床医学会認定医療通訳士

- 医療通訳試験合格者認定

- 実務者認定

そのほか、民間の資格認定があり、職能団体も存在する。

コロナ禍の状況

- 医療通訳者にワクチン接種優先

- 医療通訳の需要

- プライマリケア:一次受診控えで減少

- 大学病院:定時の診療増加により増加

- COVID19患者:電話通訳

- 在留外国人コミュニティ内でのコロナに関する情報交換

- インバウンドのヘルスツーリズムなどはない

- 自治体の事業予算カット

- (コロナ対策にお金がかかるため)医療通訳事業(派遣受け入れ等)の縮小をする自治体もある

コロナ禍で動きが制約されていても医療通訳の世界の人々は活動を続け、プロとしての医療通訳専門職の実現への努力を進めている。